Historia

El vino y el cultivo de la vid en

Las Mariñas Coruñesas y las Tierras de Betanzos

Edad Antigua

El cultivo de la vid en Galicia se remonta al menos al siglo III d.C., con evidencias arqueológicas como el lagar rupestre en el Castro de Santa Lucía de Astariz, en Castrelo de Miño. Son numerosos los lagares de la cultura castreña y la época romana, especialmente en la comarca de Monterrei. La presencia de restos arqueológicos de esta naturaleza en el norte de la provincia de La Coruña, son escasos; sin embargo aun hay evidencias, así, en excavaciones arqueológicas realizadas en el castro de Cerneda, en el concello de Abegondo, se han descubierto restos de ánforas de vino de hace 2000 años que ya demuestran el consumo de vino de las elites locales al menos desde el siglo primero.

Excavaciones del Castro de Cerneda en 2020

Edad Media y Renacimiento

Fue en la Alta Edad Media cuando el paisaje gallego comenzó a transformarse significativamente con el comienzo de las peregrinaciones a Santiago de Compostela en el siglo IX, y el establecimiento de las órdenes monásticas en el siglo X, que impulsaron la producción de vino para satisfacer por un lado las necesidades de vino para la liturgia, y también por el aumento de la demanda de vino, un alimento básico de la dieta en esta época, generado por el alto número de peregrinos y el aumento de la población de las villas de paso del camino. Este cultivo se extendió desde el Bierzo a los valles del Miño, del Sil y del Támega, para pasar más tarde a valles litorales como el Ulla, Lerez y el mismo curso bajo del Miño.

La llegada de la vid a las Mariñas Coruñesas es algo más tardía y está vinculada a la fundación de La Coruña en 1208, así como a la relevancia que tendría esta ciudad como el mayor puerto de entrada de peregrinos en el norte peninsular. Estos peregrinos querían evitar la ruta terrestre del Camino Francés, iniciando así un nuevo camino hacia Santiago, denominado Camino Inglés, ya que la mayoría de los peregrinos partían de Inglaterra.

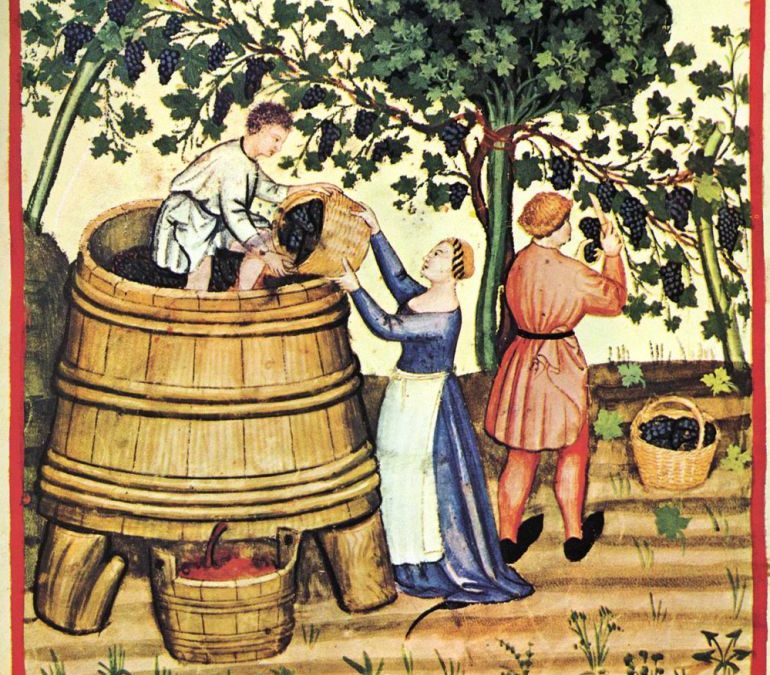

El historiador Francisco Singul destaca la faceta de La Coruña como puerto exportador de vinos hacia los mercados europeos de la fachada atlántica. Esto coincidió con la llegada frecuente de barcos cargados de peregrinos con destino a Santiago, que regresaban a sus puertos de origen con barriles de vino procedentes de Galicia, principalmente de Ribeiro, que eran de gran calidad y muy apreciados en Inglaterra. El momento de mayor esplendor de este comercio fueron los siglos XIV y XV, siendo tal la demanda de vino que se empezaron a plantar grandes extensiones de viñedo en zonas de Galicia donde antes su cultivo no era habitual, como las Mariñas Coruñesas y Betanzos.

Tacuinum sanitatis, ca. 1400 (Biblioteca Nacional de Paris)

Los siglos XVI a XVIII

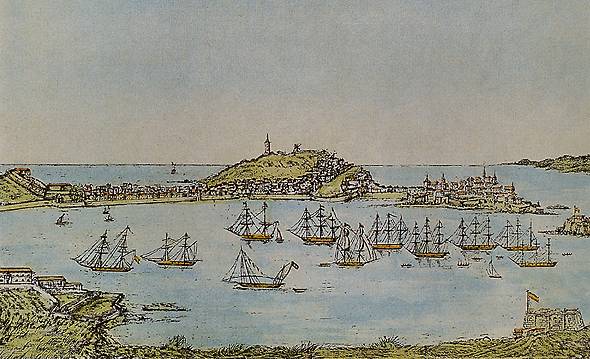

Desde el siglo XV, los vinos de Betanzos habían provisto a los mercados de las provincias de La Coruña y Betanzos, y llegaban a exportarse por vía marítima a Asturias, País Vasco y otros puertos del norte de Europa. Pero, las guerras con Inglaterra, y el desarrollo de otras zonas vinícolas de España, hicieron que este comercio empezara a declinar a partir del siglo XVI y especialmente en el XVII, afectando por tanto a la producción vinícola. Se ha estimado que el área de viñedo en el norte de la provincia de La Coruña pudo llegar a 3.800 hectáreas en 1570, aunque ya para 1752, dicha área de producción se había reducido, atribuyéndole el Catastro de Ensenada a los municipios alrededor de La Coruña y Betanzos una superficie vitícola en torno a 1.100 hectáreas, 100 de las cuales estaban en lo que corresponde al actual municipio de Abegondo.

Grabado de La Coruña y su puerto en 1748

Los siglos XIX y XX

En el siglo XIX, la economía vitivinícola gallega sufrió una profunda crisis, agravada por plagas como el mildiu, el oídio y la filoxera. Mientras que en otras zonas vitícolas de Galicia hubo una recuperación paulatina del cultivo a partir de las primeras décadas del siglo XX, gracias a la adopción de nuevos sistemas de cultivo más racionales y a la sustitución de variedades autóctonas por otras más productivas, como el palomino y la garnacha tintorera, en Betanzos el abandono del viñedo fue casi total. Este fue sustituido por otros cultivos alternativos, como el lúpulo. En 1967, solo quedaban censadas 118 hectáreas, y en la última década del siglo, esta cifra no superaba la veintena.

Aunque se emprendieron algunas iniciativas para revivir la actividad vinícola, como la creación de la “Feira do Viño de Betanzos” en 1985, la producción de vino no dejó de decrecer, siendo además vinos jóvenes de escasa calidad.

Vendimiadora de Betanzos en 1961 (Foto de José Veiga Roel)

El siglo XXI

Siguiendo la ruta ya seguida décadas antes por otras comarcas vitícolas de Galicia, el nuevo siglo llegó con la creación de la Indicación Geográfica Protegida de Tierras de Betanzos. Esto ha supuesto un giro de 180 grados en el planteamiento de las pocas pequeñas bodegas y productores que aún quedaban en la comarca, apostando por hacer vinos de mayor calidad y la recuperación de las variedades de vid autóctonas, con mayor énfasis en las variedades blancas, especialmente la blanco legítimo, y en menor medida la agudelo y la godello.

Logotipo de la Indicación Geográfica Protegida de Betanzos